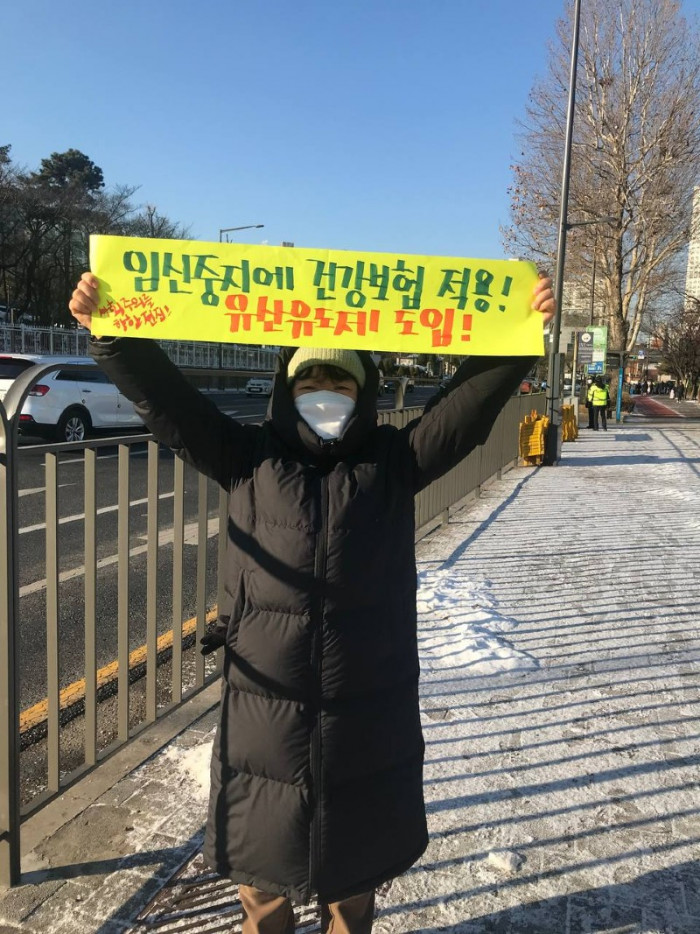

28일 오전 서울 용산 대통령실 집무실 앞에서 열린 ‘유산유도제 도입 신청 철회, 정부 책임 규탄 기자회견’ (출처 : 모임넷)

낙태죄가 비범죄화된 지 만 2년이 다 됐는데도 유산유도제 도입이 또 좌초됐다. 지난해 7월 현대약품이 식품의약품안전처(식약처)에 품목허가를 신청했지만, 식약처가 안정성 등을 이유로 보완자료를 요구하며 1년 5개월 동안 승인을 내주지 않자 계획을 엎어버린 것이다.

그러나 유산유도제는 이미 지난 2005년 세계보건기구(WHO)가 필수의약품으로 선정할 만큼 안전하고 필수적인 의약품이다. 또 28일 유산유도제 철회 조치를 규탄하기 위해 열린 ‘모두의 안전한 임신중지를 위한 권리보장 네트워크 모임넷(이하 ‘모임넷’)’ 기자회견에서 이동근 건강사회를위한약사회 활동가가 발언했듯이, 유산유도제는 타이레놀보다 안전하다. 약물에 의한 임신중지가 자가용 운전보다 안전하다는 연구 결과도 있다. 2014년 아일랜드에서는 임신중지 권리를 억압하는 헌법 8조 폐지를 위해 활동가들이 “유산유도제는 비아그라보다도 안전하다”며 유산유도제를 복용하는 시위를 벌이기도 했다.

그런데 이렇게 안전하고 필수적인 유산유도제를 정부는 생산공장을 설립해 생산하지는 못할망정 수입조차 차단했다. 낙태죄가 비범죄화됐지만, 임신중지 시술이나 유산유도제에 접근할 수 있는 권리를 제한하여 가능한 한 의료계의 이권을 보장하면서도 성과 재생산 통제를 유지하려는 정부의 속셈 때문이다. “여성은 삭제하고 출산만 남은” 여성가족부 폐지안의 속내와도 다르지 않다. 28일 모임넷 기자회견에서 서영 인도주의실천의사회협회 의사는 유산유도제 수입 철회는 예컨대 건강상의 이유로 외과적 임신중지를 선택할 수 없는 사람들의 건강권을 박탈하는 조치라고 밝혔는데, 즉 여성의 건강에 위험한 것은 유산유도제가 아니라 바로 윤석열 정권 자신인 셈이다.

유산유도제를 둘러싼 장벽들

하지만 유산유도제를 둘러싼 장벽은 한국에서만의 일이 아니었다. 애초 유산유도제는 1982년 프랑스 루셀 위클라프(Roussel Uclaf) 제약사 연구실의 항호르몬제 연구 과정에서 우연히 얻어진 결과물이었다. 이후 유산유도제는 RU-486이라는 이름으로 1988년 프랑스 정부의 승인을 받았다. 하지만 이 약이 ‘죽음의 약’이라며 격렬하게 반대한 임신중지 반대 세력에 회사는 유산유도제 시판을 승인받은 지 한 달 만에 유통을 중단했다. 루셀사의 대주주는 독일 제약사 회흐스트(Hoechst AG)였는데, 사주가 강성 가톨릭 신자였고, 또 기업 이사회 다수는 임신중지 반대 세력이 자사 제약시장에 미칠 영향을 우려했기 때문이다. 하지만 당시 사회적 헤게모니를 가지고 있던 여성 노동계급을 의식한 프랑스 정부가 루셀사가 유통을 중단한 지 며칠 만에 RU-486 유통을 명령하면서 다시 세상에 나오게 됐다. 당시 클로드 에뱅 프랑스 보건부 장관은 “여성에게 의학적 진보를 박탈하는 임신중지 논쟁을 허용할 수 없다”며 “정부가 이 약을 승인한 순간부터 RU-486은 제약사의 소유물일 뿐 아니라 여성의 도덕적 소유물이 된다”고 밝혔다. 이러한 과정은 미국 등 여러 나라에서도 유사하게 전개된 바 있다.

이렇듯 유산유도제는 임신중지 반대 세력의 거짓 선전과 장삿속만 챙기는 제약회사, 그리고 근본적으로는 여성에게 노동력 재생산을 강요하는 자본과 그들의 국가의 이해에 가로막혀 왔다.

임신중지 권리는 계급적 문제

물론 이러한 임신중지 권리 박탈로 가장 큰 피해를 보는 당사자는 여성 노동자들이다.

여성 노동자들은 임신중지 시술을 위해 월급의 상당액을 지출해야 한다. 한국여성정책연구원이 2021년 발표한 설문 조사 결과를 보면, 임신중절수술비로 80만 원 이상 지출한 사람은 54.1%나 됐다. 여성 노동자의 2명 중 1명은 비정규직이자, 5명 중 1명 이상은 최저임금 미만을 벌기 때문에 임신중지 수술을 받으려면 자기 월급의 최대 절반 이상을 지출해야 하는 셈이다. 또 수술을 받으려면 유사산휴가가 필요하지만, 사회적 편견 때문에 자발적 임신중지를 위해 유사산휴가를 사용하기도 어려운 실정이다. 또 근로기준법은 모자보건법이 정하는 임신중지 허용 사유에만 유사산휴가를 보장했는데, 낙태죄 비범죄화 이후 대체입법이 지연되고 있는 문제도 있다. 더구나 200만 명에 가까운 여성 노동자는 근로기준법이 적용되지 않는 5인 미만 사업장에서 일한다. 이러한 현실에서 초기 임신중지에 수월한 유산유도제를 도입하지 않는다는 것은, 바로 여성 노동자의 임신중지 권리를 박탈하는 조치와 다름이 없다.

하지만 유산유도제를 수입한다고 하더라도 과연 임신중지를 위해 고가의 비용을 내야 하는지는 또 다른 문제로 남는다. 현대약품이 식약처에 수입 신청한 유산유도제 판매가는 35만 원이었는데, 사실 알고 보면 유산유도제의 원가는 충격적으로 낮다. 세계적으로 알려진 비영리 재단 컨셉파운데이션(Concept Foundation)(1) 운영이사 레스터 치너리(Lester Chinery) 등이 2020년 수행한 <의료적 임신중지를 위한 공동패키지 미페프리스톤-미소프로스톨 비용 절감을 위한 제품 판매비 분석 및 권장 사항>(2)에 따르면, 유산유도제 원가는 고작 4달러(4,938원)에 불과하다. 즉 원가를 5천 원으로 셈하면, 현대약품이 책정한 가격은 원가의 약 70배에 달하는 셈이다. 유엔인구기금(UNFPA)이 보급하는 동일성분 의약품의 가격 역시 2만 원(16달러) 수준이다.(3) 기업의 장삿속에 필수의약품이 고가의 사치품으로 둔갑한 것이다.

그러나 임신중지는 한국에서도 매년 3만 명에 달하는 여성들이 선택하며, 보편적인 여성 노동계급의 문제라는 점에서 국가가 보장해야 할 기본적인 권리다. 실제로 WHO에 따르면, 2015년과 2019년 사이 매년 전 세계적으로 평균 7,330만 건의 인공유산이 발생했다. 또 모든 의도하지 않은 임신 10건 중 6건(61%)이 인공유산으로 끝났고, 모든 임신에서는 10건 중 3건(29%)을 차지했다. 그래서 WHO는 2020년 코로나19 위기가 심화하는 가운데 포괄적인 임신중지 시술을 필수 의료서비스로 정해 그 권리를 보호했다.(4)

즉 임신중지의 권리는 보편적인 계급적 문제다. 동시에 노동계급을 억압하고 착취하는 자본주의 체제의 문제이기도 하다. 이에 이 장벽을 허물기 위해서는 여성을 비롯한 전 노동계급이 나서야 한다. 그럴 때에야 이 권리 역시 쟁취할 수 있다. 한국과 비슷한 시기에 임신중지를 합법화한 아일랜드나 아르헨티나에서도 모두 여성 노동계급이 주도해 수많은 가두시위와 여성파업을 일으켜 무상 임신중지 권리를 쟁취했다. 단적으로, 아르헨티나에서는 2020년 12월 이후 11개월 동안 유산유도제 4만6,590개를 무상 공급했다. 같은 기간 임신중지 시술도 3만2,758건이 무상으로 수행됐다. 아일랜드에서는 2018년 국민투표로 임신중지 권리를 침해해온 헌법 8조를 폐지하고 2019년부터 임신중지 비용을 전액 지원하고 있다.

그러나 윤석열 정권은 오히려 ‘저출산’을 말하며 임신중지의 권리와 여성의 노동권을 후퇴시키려는 군불을 때고 있다. 즉 여성을 진짜 위험하게 하는 것은 저들이지 유산유도제가 아니다. 이제는 여성 노동자들의 임신중지 권리 쟁취를 위한 싸움을 시작할 때다. 유산유도제를 내놓지 않는 저들에 맞서 노동계급의 단결된 투쟁을 시작하자.

(1) 세계보건기구(WHO)와 세계은행(WB) 등 국제기구가 1989년 제3세계 가족계획 지원을 위해 설립한 비영리 재단

(2) https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-01012-8

(3) https://srhr.kr/issuepapers/?idx=12263010&bmode=view

(4) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/related-health-issues

- 윤석열 파면, 현장의 목소리

- 수백만 노동자 민중의 의지를 하루아침에 짓밟는 부르주아 엘리트들

- 현대차의 이수기업 해고노동자 폭력탄압을 규탄한 1박2일 농성투쟁!

- 독일 공공부문 노동자들, 3.8 여성의날 맞아 파업

- 진보당의 사과가 남기는 질문 - 민주당 혀끝만 바라보다 무기력해지는 비…

- 광장과 현장의 연결, 그 무궁무진한 가능성을 믿는다!

- 12·3 이후 극우세력의 준동과 노동자계급의 대응방향

- 민주노총 82차 정기대의원대회 후기 - 수정동의안에 담긴 정신을 실천하기…

- [번역] 민주당은 공허한 말들로 트럼프를 이길 수 없었다 — 그러나 조직…

- [기고] 가부장적 자본주의 위기, 트랜스 혐오는 탈출구가 아니다

- 윤석열 파면, 현장의 목소리

- 현대차의 이수기업 해고노동자 폭력탄압을 규탄한 1박2일 농성투쟁!

- 황유미를 기억해 주세요. 재벌의 이윤을 위해 더 이상 죽을 수 없습니다!

- ‘나’는 할 수 없을지라도 ‘우리’는 할 수 있다!

- [발언] 부당함을 알게 되고, 저항하는 사람들을 알게 된 우리는 경찰권력…

- [발언] 가장 약해 보이고 소수로 보이는 투쟁장을 짓밟으며 마녀사냥을 하…

- [발언] 여성 노동자 외모 통제는 노동자의 자유와 존엄을 부정하며, 성차…

- [발언] 왜 노동자의 피와 눈물로 반도체 산업이 유지되어야 합니까?

- 서울교통공사에 이어 장애인 요구 가로막은 울산시 - 울산 장애인 상습학대…

- 굴복하지 않았던 단 하루의 기억으로 또 한 걸음 나아간다!: 한국옵티칼하…